概要

店舗・施設支援や、コンテンツ配信、通信・エネルギーなど全24の事業会社で幅広く事業展開を行うUSEN&U-NEXT GROUP様。2021年にサステナビリティ推進室が設立され、グループ全体でのサステナビリティ経営を推進、社内外へ向け周知、浸透させるべく様々な取り組みを行っている。今回はUSEN&U-NEXT GROUPの事業がどのような社会課題の解決に結びつくのかをわかりやすく伝えることを目的にした「サステナビリティ動画制作」を行った。

ご提供サービス

サステナビリティ動画制作

サステナビリティの概念が広いこと、事業との接続が見えづらい課題を解決したい

─────まず、御社がサステナビリティの取り組みをはじめた背景を教えてください。

山本様:ここ数年間、SDGsやESGが非常に注目され、サステナビリティへの取り組みを行わない企業は評価されにくくなるという時代背景があります。 プライム市場に上場している弊社では、サステナビリティ経営に注力するため、2021年8月にサステナビリティ推進室を創設しました。「企業の社会的責任として当たり前のことをしっかりとやっていく」というところに加えて、「企業のブランド価値向上に寄与していきたい」というのが組織のミッションになります。

組織が立ち上がり、まずはグループのサステナビリティ方針やマテリアリティ、それに基づくKPIを定めるなどベースを作っていくところからスタートしました。それが進んできたので、次の段階としては決定した方針を実行に移すことや、こうしたサステナビリティに関わる情報を社内外に向けてPRしていくことを考えています。

─────PRという話がありましたが、具体的に取り組まれていることはありますか?

山本様:元々は社内の情報発信を一斉メールという形式で行っていたのですが、それだと受信だけで終わってしまうこともあるため、数年前から社内コミュニケーションツールを導入し、従業員が能動的に見に行ってそこからコミュニケーションが生まれるように、当社らしさを活かした動画形式での情報発信を行っています。サステナビリティについても、社内への周知・理解を高めるために、社内コミュニケーションツールを活用して『サステナチャンネル』という動画チャンネルを2021年11月に立ち上げ、ラフな形で動画配信を行っています。

社内への周知・理解を高めるための『サステナチャンネル』

社内への周知・理解を高めるための『サステナチャンネル』

─────どのような内容になっているのでしょうか?

山本様:1回でだいたい4分くらいの内容にしていて、「サステナビリティとは?」「SDGsとは?」「なぜ会社が行う必要があるか?」「メリットは?」といった基本的な知識を私やサステナビリティ推進室のメンバーが出演して発信しています。ただ、それだけでは一方的になってしまうので、「もっと面白くしたい、身近に感じてもらいたい」と思い、事業会社の従業員をゲストに招いてインタビュー形式にする回もあるなど、中身を工夫して配信しています。

─────すごく御社らしさを感じますし、とても工夫されていますね。

山本様:ありがとうございます。従業員に「日ごろから見続けてもらうためにはどうしたら良いか」を意識してコンテンツを作っています。組織ができたときから、サステナビリティを「従業員に根付かせる、日頃から意識してもらいたい」ということは考えていたのですが、社風的にも形式的な研修などは合わないと思いました。研修やeラーニングのようなものを検討したこともあったのですが、「学ばせる」「理解させる」といった方法は取りたくありませんでした。従業員に楽しく見てもらい、「自然と自分の業務や日々の活動に反映されていくこと」を目指していきたいと考えています。

コーポレート統括部 サステナビリティ推進室長 山本まりも様

コーポレート統括部 サステナビリティ推進室長 山本まりも様

─────このような取り組みを進めていく中で感じた課題はありますか?

山本様:大きく2つあると思っています。まず1つ目は「サステナビリティ」の意味がかなり多岐にわたっていて、全体像を捉えにくいということです。例えば環境に対しての取り組みもあれば、従業員が働きやすい環境づくりもサステナビリティですし、私たちが接するお客さま、サプライチェーンというところも含めた人権への配慮やいわゆる社会貢献の側面も含め、全てがサステナビリティに含まれています。そのため、一般の方々が見たときに「その企業のサステナビリティ活動ってどんなことをやっているのか」ということがすごくわかりにくいと思うんですよね。それは社内から見ても同様かもしれません。

2つ目は、事業とサステナビリティが紐づきにくいことです。企業の事業や商品・サービス自体がエコや再生エネルギーといったサステナビリティと直結しているとイメージがつきやすいと思うのですが、一般の方から見て、USEN&U-NEXT GROUPの事業とサステナビリティが紐づきにくいことも課題だと感じていました。

USEN&U-NEXT GROUPの事業が大きな社会貢献に繋がっている~「共感」「信頼」「仕事への誇り」を感じてもらえるような動画に

─────課題も見えてきた中で、今回はなぜ動画を作ろうと考えたのですか?

山本様:グループの事業がサステナビリティと繋がっていることを社内にも社外にもわかりやすく発信する必要性を強く感じていました。例えば、弊社では「店舗DX」と呼んでいますが、お店の様々なデジタル化をサポートする事業を展開していて、店舗BGMやPOSレジ、防犯カメラなどの提供によって、お店の働き方を効率化する取り組みを行っています。効率化によってお店のスタッフが丁寧な接客に時間をかけることができれば、お客さまが快適に過ごせてリピーターになってくれるかもしれません。そのようなお店が沢山増えれば結果として地域活性化に繋がっていきます。ただ、弊社の一つひとつの事業が地域貢献に繋がっているという発想にはなかなかたどり着かないと思います。

だからこそ、グループの事業が社会課題解決と連動していることをしっかりと描くことで、従業員は「自分の仕事を誇りに思える」、お客さまに対しては「信頼や共感を抱いてもらえる」動画にしたいと考えていました。

─────弊社をパートナーとして選んでくださったのは何故でしょうか?

山本様:最初のころは、わかりやすく伝えたいという思いはあったものの、何をメインメッセージとして伝える動画にするか定まっておらず、社内では中々決めきれないという状況でした。グループのマテリアリティをわかりやすく伝える案もあったのですが、フォワード(現:バイウィル)さんとのミーティングを繰り返す度に、最終的に「グループの事業がいかに社会に貢献できているか」という軸で作成すると定めることができました。議論のたびに、方向性が研ぎ澄まされ、どんどん求めているクオリティに近づいていく感覚が得られて、すごく助かりました。

────構成についてお聞きします。動画を見た従業員や社外の方たちが「誇り」や「共感・信頼」を感じられるようにするために意識したポイントは何でしょうか?

山本様:当社は全部で24社もの事業会社で成り立つグループなので、お客さまにとっても従業員にとってもグループ全体としてどんな価値を出せているか見えにくいところがあります。だからこそ、それぞれの事業が向き合っている社会課題を結集させ、一つのグループになると、実はとても大きな価値を社会に提供できていると感じて欲しいと思っていました。

そこで構成を大きく3つに分けました。①創業の思いや成り立ちを描き、それが現在3つの主要事業に受け継がれていること②それぞれの事業がどんな社会課題の解決と繋がっているのかを明確に伝えること③それぞれの事業が解決する社会課題を通じて、グループ全体として目指したい社会を表すこと

この3つをストーリーにし、視覚的にもわかりやすくするため、インフォグラフィックス形式で伝えていくことにしました。

グループ全体で約5000人の従業員がいますが、普段は自分の目の前にあるもの、自分の仕事とか自分のお客さまを見ていると思うんですね。でもUSEN&U-NEXT GROUP全体で見ると、「こんなに幅広いことをやっていて世の中に大きな価値を提供できているんだ」といったようなことを感じてもらえたら嬉しいなと思っています。

※2024年4月に『U-NEXT HOLDINGS』へ社名を変更、グループ名称も『USEN&U-

─────動画を公開されて、どのような反応がありましたか?

山本様:事業会社から「どうやって作ったの?」と声をかけられました。今回のような動画コンテンツの制作を考えていたようで、制作にかかった時間や費用を教えて欲しいと聞かれたのですが、この動画が良いと感じてもらえたと思うと嬉しかったです。また、社外の顧問の方とのミーティングの場でも「ジーンとくるね」と共感をいただけて、時間も短いですし伝えられることは限られているとは思いますが、その中でも私たちが感じてもらいたいと考えていた部分はちゃんと伝わったのではないかと思っています。

「サステナビリティ」を目につく様々な場所で発信~自然に理解、浸透していくことを目指して

─────それは嬉しいです。今後はこの動画をどのように活用していこうとお考えですか?

山本様:まだ明確に考えられているわけではないのですが、現在サステナビリティサイトや社内のサステナチャンネルで紹介しているのと、オフィスの様々な場所にモニターがあるので目に触れる機会を増やしていければと思います。

フォワード(現:バイウィル):今はどんな社会貢献をしているかで企業選びをする学生も増えてきているので、採用シーンでも活用できそうですね。あとは、この動画で紹介した3つの主要事業の方々をゲストに招いて実際の話をしてもらい、それをサステナチャンネルで発信するもの良いかもしれませんね。

山本様:それは良いですね。例えば弊社では通信・エネルギー事業一つとっても複数社あるので、会社ごとに分けていくと、沢山のコンテンツにできそうです。

フォワード(現:バイウィル):はい。1回で終わりにするのではなく、この動画をベースに色々な場面で社外や社内に発信していけると本当の意味での浸透に繋がっていくと思います。

─────最後に、サステナビリティの取り組み全体を今後どのように展開していきたいかお聞かせください。

山本様:社外に向けては、大きなSDGsフェスへの登壇やニュースサイトへの出稿など、まだ具体的には決まっていないですが様々なアイデアを出しているところです。また、誰から見ても弊社の取り組みがわかりやすく認知されるように、サステナビリティサイトのリニューアルも検討中です。

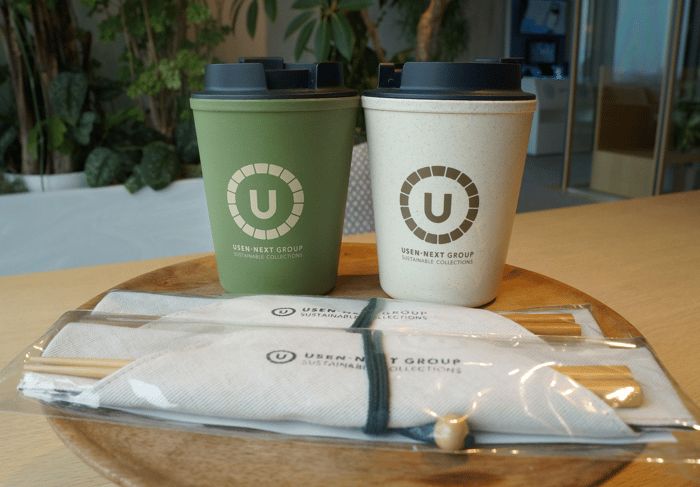

また、社内浸透の面では、「SUSTAINABLE COLLECTIONS」といって、従業員用に様々なサステナビリティグッズを配ったり販売したりしているので、こうしたグッズも活用し、従業員のサステナビリティに対する意識が自然と高まっていったら良いなと思います。

一方的だったり単発で終わりになったりにはしない形で、弊社らしさでもある「楽しく面白いこと」をやっていきながら社内への浸透も強化していきたいと考えています。

「SUSTAINABLE COLLECTIONS」の一部。環境に優しい素材で作られており、社内販売されている

「SUSTAINABLE COLLECTIONS」の一部。環境に優しい素材で作られており、社内販売されている

─────ありがとうございました。

(掲載されている所属、役職およびインタビュー内容などは取材当時のものです)

.png?width=700&name=USEN%E6%A7%98_%E3%82%B5%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%8A%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%8D%E3%83%AB%E3%80%80%E4%BA%8C%E6%9E%9A%E3%82%BB%E3%83%83%E3%83%88(%E6%8B%A1%E5%A4%A7).png)

担当者の想い

今回動画を制作していく上で、サステナビリティ推進室の方々と特に重視したポイントは「読後感」でした。

全24の事業会社から成るUSEN&U-NEXT GROUP様のサステナビリティに関する事業活動は多岐に渡ります。

それらの活動内容を約3分半という限られた時間の中で、どこに焦点を当て、端的にどう紹介していくのか。事業会社という単位で焦点を当てるのか、解決する社会課題のテーマに焦点を当てるのか、それともソリューションを提供している対象(例えばカフェなど)に焦点を当てるのか・・・

そのように複数の方向性がある中で、常に意識したのが動画を視聴した後の「読後感」。つまり、「この動画を見て、社内、社外の方が『誇り』や『共感・信頼』を抱いてもらいやすいのはどの方向性か」ということでした。結果、完成した動画はどの立場の方が見ても理解しやすく、共感しやすい内容になったのではないかと思いますし、一部の方から共感のお声を頂けたとのことで、大変嬉しく思います。

今後は、様々なメディアなどを通じて、さらにサステナビリティの発信に力を入れていかれるとのことで、私たちとしても、また少しでもお役に立てる機会がありますと幸いです。