郵政民営化の流れを受けて株式会社化したJPグループ。政府の影響力を受ける経営体制は今も継続しており、特有の難しさを抱えている。一方で、44万人という社員数を抱え経常収益は13兆円に迫る超巨大企業でもある。2013年からグループ全体で取り組む社風改革は実を結び、全国各地の郵便局における主体的な取り組みが、全国で展開されている。それはまさに、JPグループが目指す自律型組織風土の好事例だ、巨大企業の組織文化改革は一体どのように推進されているのか。推進責任者である日本郵政の伊藤氏に話を聞いた。

■プロフィール

日本郵政株式会社

人事部 企画役(兼)経営企画部門 お客さま満足推進部(兼)日本郵便株式会社

人事部人材研修育成室 伊藤 伸也氏

大学卒業後、郵政省入省、郵政事業庁、日本郵政公社を歴任。

2006年郵政民営化準備企画会社へ出向、プロジェクトリーダーを務め、

「グループ個人情報保護体制」を構築。2013年社風改革推進室長に就任、

JPグループ社風改革推進本部を設置、その責任者として、グループ全体での

社風改革に取り組み、組織風土を改革。2015年JPスタイル推進室長として、

グループ社員44万人の意識・行動改革を推進、自律型社員の育成に取り組み、現在に至る。

株式会社フォワード

代表取締役 加藤 明拓

![]()

明治大学卒業後、株式会社リンクアンドモチベーション入社。

組織人事領域のコンサルティング業務に従事後、スポーツコンサルティング事業部の立ち上げ、

ブランドマネジメント事業部長を経て、2013年株式会社フォワード(現:バイウィル)を設立。

国内大手企業やJリーグをはじめプロスポーツチームを対象に、

ブランド戦略策定~社内浸透、研修講師などの豊富な実績を持つ。

■イベント実施日

2018年11月14日(水)

諦めが蔓延した風土に立ち上げた、トップと現場をつなぐプロジェクト

加藤明拓(以下、加藤):日本郵政株式会社の伊藤さんをお迎えして、「自律型組織風土を創るJPグループの改革」についておうかがいします。まず日本郵政という会社についてのご説明からお願いします。

伊藤伸也氏(以下、伊藤氏):日本郵政の伊藤と申します。私どもの会社のことは郵便局という形でご存知いただいているかと思いますが、11年前に今の形態つくられ、他の民営化した会社とは異なり、経営破綻などの結果ではなく、郵政民営化という政治的な流れで、郵政省から株式会社になり、2015年11月には、郵政・郵便貯金、簡易生命保険の3つの会社が上場したグループです。簡単に会社の概要をお話しすると、グループ社員数は44万人で、郵便局数は全国で24,395局あり、他に類をみない巨大なネットワーク網を全国にもつ、他企業と違ってユニバーサル(全国一律)サービスという使命を持ったとてもユニークな会社です。

コンビニエンスストアや銀行の店舗数と比較しても、郵便局数が非常に大きい数字であることはお分かりいただけるかと思います。

組織風土改革に取り組んで6年ほどになりますが、改革に取り組む前の現場社員の意見は、「現場の声がなかなか経営層まで届かない」「改革するのは大変だから、今までのやり方でいい」「会社を変える、そんなことしてるんだったら、営業られ」「改革したいとは思うけど無理、どうせ変わらないんだから」といったような声が多く聴かれました。巨大な会社ということもありますが、どうせやっても無理、変わらないという諦めのような思いが蔓延していました。

日本郵政というホールディングスをはじめ、日本郵便・ゆうちょ銀行・かんぽ生命という4つの会社を横断して、グループ44万人で改革をするぞとスタートしたものの、正直なところ、一体何をしたらいいのか、どんなことをしたら...と頭をもたげました。

加藤:具体的には何からスタートされたのでしょうか。

伊藤氏:実はその頃、現場でいろいろな問題が起きていました。例えば、日本通運さんが展開するペリカン便と日本郵便のサービスを統合することになりましたが、オペレーションが異なる2社が一緒になったため、現場は混乱し、問題がいろいろ起きていました。ただ、そういう事象が、巨大な組織ということもあり、トップまでなかなか伝わらなかった。トップが知ったときは、問題が大きくなってからで、伝わるまでの途中にフィルターがかかり、現場で起きていることがなかなか経営層まで伝わらないということがありました。そこで、トップと現場を直接つなげるパイプ役をつくるという目的で『JP100人プロジェクト』を立ち上げました。

全国から「我こそは会社を良くしたい」と思う人は手を挙げてほしいということで、年齢、役職、経験年数も関係なく、公募したところ、5,000人を超える応募があり、最終的に141人選考したのですが、郵便局長を統括している人もいれば、まだ入社2年目の社員もいたり、非正規社員もといったように非常に多様なメンバーになりました。ちなみにこの写真は当時のプロジェクトメンバー141名が表紙に写った社内報ですが、各社の会長や社長がメンバーの中に混じっていて、個人的にも大好きな写真です。![]()

2年後、社風改革の基本的な考えとして、POSTの頭文字にかけて、「P」プライド(誇り)・「O」お客様視点・「S」主体性を持ち・「T」トライ(挑戦)するという「JPスタイル」を活動の行動指針に定めました。これは141名JPスタイルのメンバーから意見を取りまとめ、最終的にアンケートで決定したものです。社員一人ひとりのトライを通じて、生産性が向上し企業価値向上につながることを目指した取り組みです。

加藤:取り組み自体はもう6年近くになるんですね。

伊藤氏:そうです。組織風土改革は終わりのない取り組みと言われ、未来永劫続けていく活動です。どんな美味しい果実でも熟したら腐るじゃないですか。また、時代の変化の中で、今の時代に合わなくなっていくものもあります。だからこそ、新しい改革の芽をつくり続けるしかない。

特別さは要らない。普段の仕事の中で当たり前に続けていく取り組みを目指す

加藤:全国の郵便局でいろんな取り組みが生まれたそうですね。

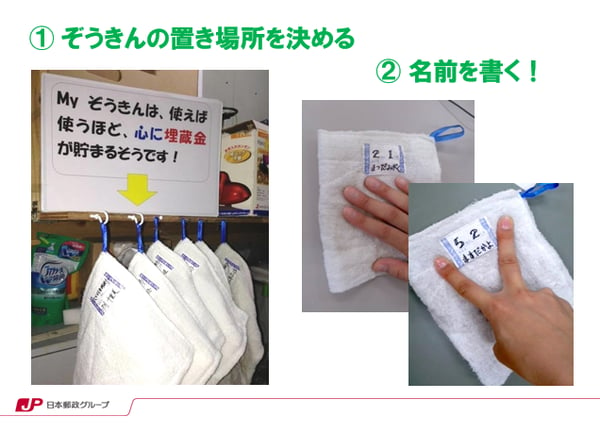

伊藤氏:山口神田郵便局で生まれた『ウエルカム・セット』という取り組みが中国地方全エリアに展開されたり、東海支社エリアで生まれた『どこでも貸し傘サービス』という取り組みが東海地方全エリアに展開されたりなど多くの好事例が生まれています。中でも、大分千才郵便局発で最終的には全国展開された『myぞうきんで埋蔵金』という取り組みをご紹介したいと思います。

おわかりだと思いますが、MY雑巾と埋蔵金をかけているのですが、郵便局をピカピカに掃除することで、お客様を呼び込み、楽しく郵便局を利用していただこうというシンプルな取り組みです。この取り組みの良さは、皆が楽しんで行っていること。自分のぞうきんに名前を書くのですが、子どもやペットの名前を書くなど、ぞうきんに愛着を持つ工夫をすることで楽しみを創出しているところがポイントです。それに、ぞうきんが一番黒くなった人を表彰する仕掛けもあり、職場もロビーも郵便ポストも、そしてこころもピカピカにしようという思いが、全国に広がりました。

おわかりだと思いますが、MY雑巾と埋蔵金をかけているのですが、郵便局をピカピカに掃除することで、お客様を呼び込み、楽しく郵便局を利用していただこうというシンプルな取り組みです。この取り組みの良さは、皆が楽しんで行っていること。自分のぞうきんに名前を書くのですが、子どもやペットの名前を書くなど、ぞうきんに愛着を持つ工夫をすることで楽しみを創出しているところがポイントです。それに、ぞうきんが一番黒くなった人を表彰する仕掛けもあり、職場もロビーも郵便ポストも、そしてこころもピカピカにしようという思いが、全国に広がりました。このように、JPスタイルが目指すことは、特別なものではないんです。特別なものにしてしまった瞬間、長続きしないということは経験上私も知っています。大きな施策を打ち上げるのは格好いいですが、何年も続けることは本当に難しい。だからこそ、普段の仕事の中でやっていけるように習慣にしていくことに意味があります。そして、主体的な行動こそがJPスタイルだという思いがあります。でも、それは簡単ではないため、社員の主体的な取り組みを管理者が応援しないと上手くいかないと思いました。

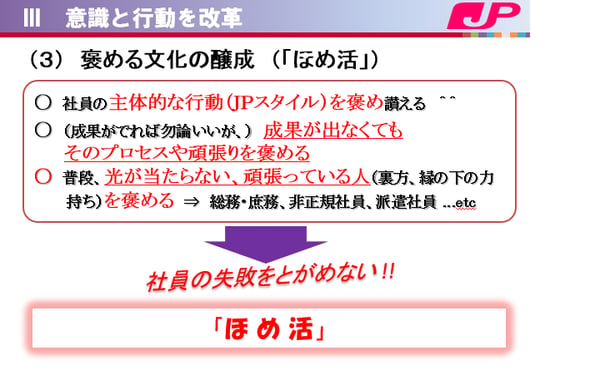

そこで、管理者がメンバーの行動の結果だけではなく、プロセスを見て積極的に褒めて欲しいということで、「ほめ活」と称した褒める文化の醸成にも併せて取り組みました。「成果が出なくても、勇気を出して一歩踏み出した頑張りを褒めよう」「普段は目立たない裏方やアルバイトの方々もちゃんと見て褒めよう」「失敗しても、一生懸命やっての結果なら、決してとがめない」というメッセージを伝え続けています。珍しい取り組みではないですが、非常に大事だと感じています。

「小さくはじめて大きく育てる」「社員の納得感を醸成する」ことが、改革推進のポイント

加藤:改革を推進していくポイントは何だとお考えですか。

伊藤氏:どんな良い施策であっても一過性になりがちで、継続していくことは難しいものです。また、良くなっていっても、変化(改革の成果)がなかなか見え難しいということがあります。そこで重要なのは、小さくはじめて大きく育て、それを習慣化する。そして、もう1つは、社員の納得感を醸成することです。人は興味あること、関心があることしかやらないものです。納得してなければ、なかなか、行動を起こそうとは思いませんから、どんな素晴らしい施策でも大きく展開していくのは難しいですね。そのためには小さく始めて、実績をつくり、「このやり方で上手くいくんだ」「それぐらいだったらやってもいいか」と思わせることが大事です。大変な取り組みと思わせないことがポイントだと思います。

加藤:日本郵政さんは大きな組織体ですし、会社の成り立ちを考えても変化を拒む反対意見も多くあると推測します。反対勢力をどう捉えてどう対応されてきましたか。

伊藤氏:これはどの会社も同じだと思いますが、変わりたくない人はいますよ。その方が楽だから、今のままでいいと。会社が巨大なことから感じにくいというのがあると思いますが、なかなか世の中の変化が伝わり難い。改革がスタートしたときは、「このままじゃ会社が潰れてしまう」という危機感を訴えて推進していこうとしたんですが、伝わらなかった。一般的に2:6:2の法則と言いますが、半数近くが変化の方向を向いてくれると状況は一変します。下の変わりたくない20%の人たちを何とかしようとするとかなりの労力が必要で消耗しますので、そこではなく、はっきりしない中間層の6割の人たちをターゲットにし、少しずつ味方を増やしていくことが大切です。半数が変化の側についてくれれば改革は進んでいくと思います。

加藤:ありがとうございます。

伊藤氏:色々とお話してきましたが、最後にもうひとつだけいいでしょうか。「生き残るものは強いものでも賢いものでもなく変化に対応できたものである」とはダーウィンが言ったとされている有名なフレーズですが、私は、これではもう無理だと思っています。なぜなら、変化のスピードが人間の対応能力を超えたと言われているからです。だからこそ、「変化に対応するのではなく、自ら変化を求めていきましょう」とお伝えしたいんです。本当は、自ら変化をつくり出していくのがいいのですが、これはイノベーションですから、そんな簡単なことではありません。しかし、変化を求めていくことはできる。勇気を持って変えることにトライしていきましょう。

多くの方々にご参加頂きました。ありがとうございました!

*この記事のサービスについて詳しく知りたい方はこちら>>組織強化コンサルティング