NECとは、設立から119年を迎える日本を代表する電機メーカーである。パソコンや携帯電話で広く知られてきた同社だが、ICTインフラの構築に強みを持つ会社へと変貌を遂げようとしている。それに伴い14年振りにブランドステートメントを刷新。新ブランドステートメント策定において直面した苦労と、感じた手応えについて聞いた。

■プロフィール

日本電気株式会社

マーケティング戦略本部 ブランド戦略グループ マネージャー 山室 元史氏

株式会社フォワード(現:バイウィル)

代表取締役 加藤 明拓

加藤明拓(以下、加藤):本日は、日本電気の山室さんをお迎えして、NECグループとして取り組まれているブランディングについて、ご披露いただきます。私の方からは、ブランドマネジメント・組織マネジメントの専門家として、ブランド構築のあるべき姿や考え方について、お話しができればと思います。

ブランド確立で重要なのは、「一貫性」と「継続性」

山室元史氏(以下、山室氏):NECグループのブランドの取り組みについて、包み隠さずお話したいと思います。実際NECという会社について、パソコンの印象が強い方も多いと思いますが、NECからは離れてレノボ社のビジネスになっているのです。そういう意味でも、我々が今どういう会社なのかということが正しく伝わっていない現状を、ブランド戦略担当として危機感を持って受け止めなければいけないと思っています。

加藤:ありがとうございます。山室さんのお話をお伺いする前に、「ブランドとは何か?」から始めたいと思います。人は、商品や広告宣伝・接客など、様々な顧客接点からブランドというものを感じています。

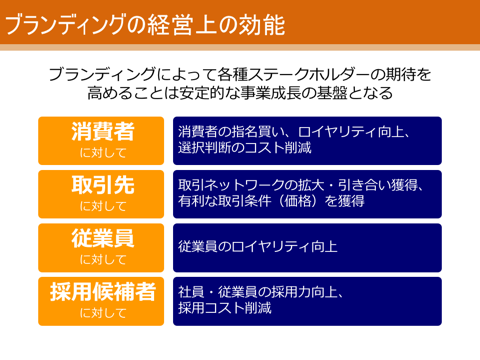

そして、ブランドが高まるメリットは、中長期での経営効率が良くなることです。取引先に対する交渉力が上がったり、良い人を採用できたりと、ブランドは経営に大きく寄与するとお考えいただいて良いと思います。

そして、ブランドを確立させるために重要なのは、「一貫性」と「継続性」。人は、商品や接客など様々な接点からブランドを認識し、イメージが刷り込まれていくわけです。なので、「良い商品を出せばブランド化する」とか「ブランドは広告宣伝部がやるものだよね」という考えを持っているようでは、「一貫性」と「継続性」は保つことはできないのです。

ブランド構築の型と、コンセプト策定時の観点

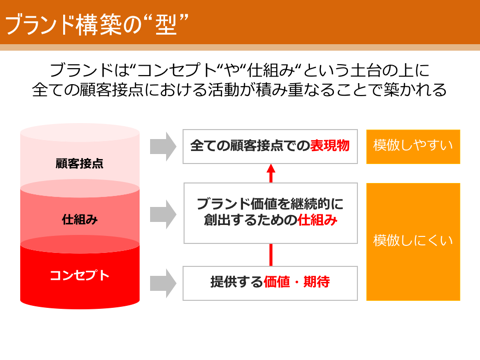

また、ブランド構築には、型があります。ブランドを認識してもらい、そのイメージを擦り込んでいくという意味では、「顧客接点」は非常に重要。ただ、目に見える分、模倣されやすく廃れやすいとも言えます。経営として重要視するべきは、インナーブランディングと呼ばれる、目に見えない「仕組み」や「コンセプト」の部分です。そして、「コンセプト」から「顧客接点」までが縦にしっかりとつながっているのかがポイントになります。

社員一人ひとりの考えるブランド価値やイメージがずれれば、対外的なアプローチもずれてきてしまい一貫性は保てなくなる。それほど、「コンセプト」は重要なのです。

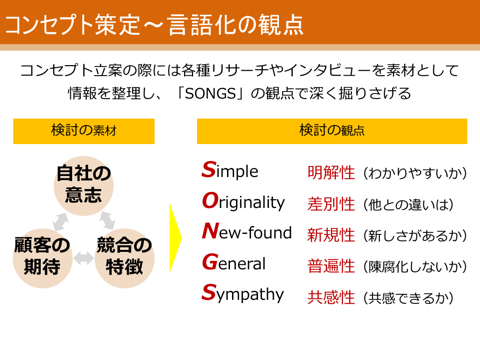

コンセプトを策定していく中で最も重要になるのは「自社の意志」です。コーポレートブランドであれば一層、「自社の意志」の割合を強くするべきであり、プロダクトブランドであれば、「顧客の期待」や「競合の特徴」を明確にしなければ差別化が難しくなります。

フォワード(現:バイウィル)では「SONGS」という検討の観点を設けていて、コンセプト策定時に、「わかりやすいか?」「陳腐化しないか?」など5つのポイントを元に言語化していきます。

最後に、コンセプト策定の進め方について。「トップダウン」「ミドルアップダウン」「ボトムアップ」など様々な手法がありますが、それぞれにメリットもデメリットも存在するので、自社に適した策定方法を選ぶことが重要です。さらにはいずれの方法であっても、社内に良い影響力があり、自社へのコミットメントが高いメンバーを選定することです。

ここまでがブランド構築における基本的な考え方です。ここからはNECさんのお話をお伺いしましょう。

新ブランド開発のポイントは、「社長・CMO主導」「社内の巻き込み」「一貫性」

山室氏:NECは、コーポレートブランドを「Orchestrating a brighter world」に変更しましたが、その背景からお話したいと思います。2013年に発表した2015中期経営計画で初めて、「社会価値創造型企業への変革」と打ち出したのです。そしてこの言葉は、次の100年を見据えた決意を込めたものでした。

また、ICTによる社会インフラ高度化事業に経営資源を集中すると明言もしましたが、NECがお客様に選んでいただく時の理由の多くは、機能や性能・技術だったのです。もちろんこれらは大事なことなのですが、このままではICTのパートナーにはなれるかもしれないけれど、ビジネスのパートナーにはなれないという危機感が生まれました。

技術や性能だけではない、我々の価値を正しく伝え広めていくためにどうしたらいいのか。これが、社会価値創造を目指していく上での大きなポイントです。お客様を通じて社会の役に立つ、社会をより良いものにしていくという思いは、突如起こったことではなく、過去にもたくさん経験してきたはず。「Orchestrating a brighter world」には、お客様と一緒になって、社会に向けて行うということ、そして、明るく輝く未来・世界を作るという意味が込められています。

加藤:ありがとうございます。ブランドステートメント開発時のポイントもご披露いただいても良いでしょうか。

山室氏:「社長・CMO主導」「社内の巻き込み」「一貫性」という3点です。まず、「社長・CMO主導」についてのポイントは、中期経営計画です。多くの方が、ブランドに着手したくてもトップをその気にさせることが難しいと思われているでしょう。ただ我々の場合は、中期経営計画を必ず達成する・100年後につなげるという議論が出ていたので、当時のCMO自ら、ブランディングにも着手しようと発信がありました。中期経営計画であればトップ自らが責任を負うテーマでもあるので、コミットメントしやすいと言えるかもしれません。

次に「社内の巻き込み」ですが、グループインタビューやワークショップを数多く行ったことはもちろんですが、組合と連携したということは珍しい例のようです。組合側も社員のモチベーションをどう変えていくのかを気にかけていたので、互いの利害関係が一致したと言えます。組合主体の対話会や説明会も行われ、ブランドの社内展開に一役買ってくれたという経緯がありました。

「一貫性」については、理念など既にある言葉との紐付け、つまりストーリー化に注力しました。

例えば、行動の原動力として「イノベーションへの情熱」という言葉が元々あるのですが、Orchestratingするためにはイノベーションは不可欠だという意図を込めて、「イノベーションへの情熱」と「Orchestrating」のつながりも示しています。

加藤:ブランドは時間観としては長く視界が広いテーマのため、現場だけを見ている人たちからは、自分の仕事とブランドはつながっているのかなど疑問が湧きやすいですよね。

ブランドを事業と接続させるためには、自分ごと化が必須

山室氏:そうですね、必ず事業に落とし込まなければいけないと思っています。ブランドステートメントを事業に落とし込むとどうなるのか。社会価値創造を「Industry Eco-System」「Lifeline Infrastructure」など、7つのテーマに設定しました。新しくリリースする商品・サービスの名前はブランドチームでチェックしますし、既存のものについてもNECのサービスであると分かるように、名前の変換をしようとしています。

それから、働く一人ひとりが「自分の仕事は何か」「どんな価値があるのか」など、7つの社会価値に当てはめて考えるための、「社会価値創造 自分ごと化ワークシート」も作成しました。

問いは、「**さんの業務は?」という身近なものから始まり、「**さんがお客さまに提供している価値は?」そして、「**さんが社会に提供している価値は?」「7つの社会価値創造テーマに当てはめると何に該当しますか?」と、どんどん水準が上がっていく仕掛けになっています。

加藤:ワークシートに埋まる言葉によって、自分たちは社会へ良い価値を提供していると、気づかされるということですね。

山室氏:はい。そして、個人ワークではなくペアワークであることが大きなポイントだと思います。他の人が、自分に対して興味を持って話を聞いて、シートを書いてくれることで、自分のやっている仕事が、思っている以上に意義深いのだと気づける仕掛けになっています。自分ひとりだけで考えても、自分の仕事の本当の価値には、なかなか気づけません。その点を打開できる機会は、非常に大切だと思っています。

後編に続く:「ブランド浸透のための具体的施策とは」NECの取り組みに学ぶ、後編。

*この記事のサービスについて詳しく知りたい方はこちら>>ブランドコンサルティング