NECとは、設立から119年を迎える日本を代表する電機メーカーである。パソコンや携帯電話で広く知られてきた同社だが、ICTインフラの構築に強みを持つ会社へと変貌を遂げようとしている。それに伴い14年振りにブランドステートメントを刷新。現在も続く、新ブランドステートメントの浸透への挑戦について聞いた。

→前編はこちら:「ブランド構築における3つのポイント」NECの取り組みに学ぶ、前編

■プロフィール

日本電気株式会社

マーケティング戦略本部 ブランド戦略グループ マネージャー 山室 元史氏

株式会社フォワード(現:バイウィル)

代表取締役 加藤 明拓

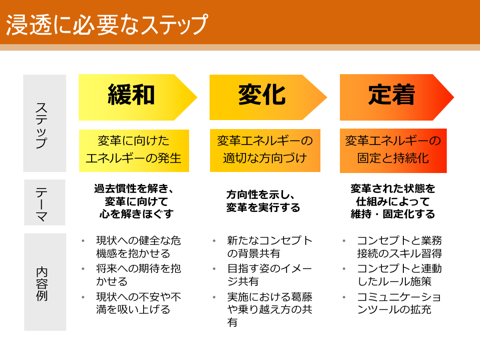

ブランド浸透フェーズで押さえるべき、3ステップ

加藤明拓(以下、加藤):ブランド策定のお話に続いて、ブランドを浸透させる際の考え方についてお話ししていこうと思います。これはクルト・レヴィンという心理学者によって提唱された、人が態度変容するときのプロセスです。まず「緩和」のステップで重要なのは、未来への期待感や危機感。「変わりたいな」「変わってもいいかな」といった気持ちにさせることです。

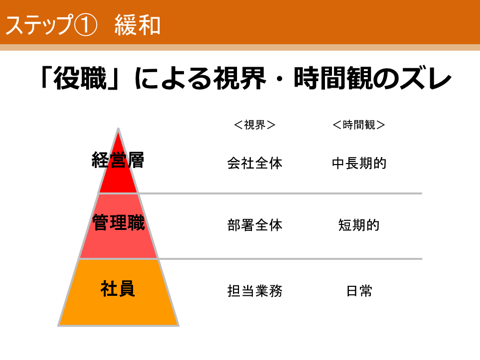

何度もお話ししているように、ブランドの取り組みは中長期戦です。そして、会社全体を捉える視界が必要です。経営陣にとっては通常の時間観であり視界ですが、メンバーは、数ヶ月~1年単位の目標を追い、日々お客様と向き合っている。つまり「役職」によって、視界・時間観にズレが生じることは忘れてはいけません。

また、「役割」によっても、視界・時間観にズレは生じます。製造・開発の立場からは、価格を値引きすることなく利益率も高いままで商品展開をしたい。しかし、営業現場は、もう少し値引きができれば広くお客様に商品を提供できるのにと考えるかもしれません。どの立場の意見が正しいということはありませんが、ブランドを高めるという全体視点で言えば、視界や時間観を共有することは重要です。それぞれの持つ過去慣性を解きほぐし、変革に向けてフラットな状態を作ることが可能になります。

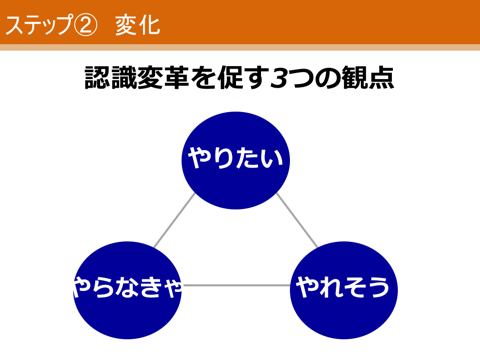

次に、「変化」について。認識変革を促すには3つの観点があります。

アクションを続ける中では、ストイックにやりすぎると、どうしても飽きが出てきて続かなくなります。だからこそ、ポジティブに「やりたい」と思えるようなアプローチであったり、自分にも「やれそう」なことだったり、スピード感の中で「やらなきゃ」と思えるようなことを織り交ぜる必要があります。

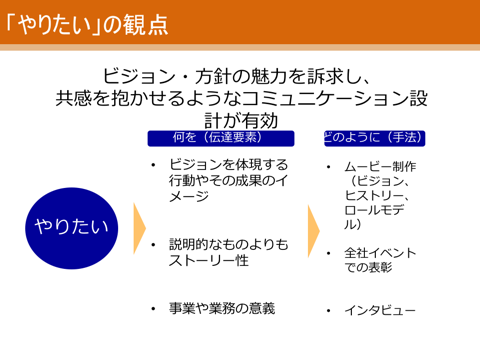

例えば、「やりたい」の観点で具体的にどのような施策が有効かというと、導入されている企業様も多いと思いますが「表彰制度」です。単純に成果を上げた人を表彰するのではなく、ブランドの考え方に合致している人やプロジェクトを表彰すること。そして、表彰式で重要なのは、表彰された人を喜ばせるということだけではなく、表彰されなかった大多数の人たちへのメッセージなのです。どんな思いを持って、葛藤を乗り越えたのかということにフォーカスし、表彰されていないのに涙を流してしまうほどの場にできれば、ブランドへの共感を高められたと言ってよいでしょう。

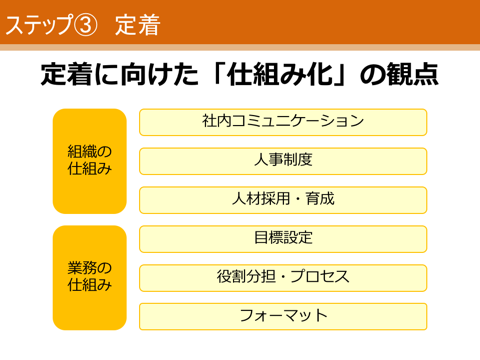

最後は「定着」です。経営者が常に発信し続けるというのも、ある意味で仕組みのひとつではあるのですが、属人的に運用するには限界があります。会社規模が大きいほど、仕組みで回していくことが重要です。

最初の半年間は、前向きに進むことも多いですが、1年後には何も残っていないなんてことは珍しくありません。前に進んだ気持ちを後戻りさせないように仕組み化すること。経営企画だけ・人事だけ・広報だけではダメで、様々な関わりの中でチームを組んで進めることが重要になります。

ここまでは、あくまでもブランドを浸透させる際の考え方でした。ここからは実際にNECグループではどのように浸透させていったのか、お伺いしていきましょう。

ブランド浸透に、ビジュアルデザインの力を借りる

山室元史氏(以下、山室氏):現在も七転八倒中ではありますが、皆様にも共有できたらと思います。ブランドステートメント策定後に着手したのは、「見た目」を変えようということでした。社会価値創造型企業という経営方針、Orchestrating a brighter worldというブランドの考え方を明確化したので、会社として、それに相応しい洋服をまとい、行動をしようと。個人的には、社外だけではなく社内へのインパクトも強く意識しました。

ブランドの考え方を、どんなキーワードでビジュアルデザインに落とし込んでいくのか考えを深め、最終的には、指揮者が指揮棒を振る形に決まりました。そして、Webサイトや広告、カタログなど、すべてのアイテムを見直していきました。例えば、展示会のブース造形も見直しました。最初はなかなか上手くいかなかったのですが、3年目を迎えて、色使いも慣れてきたかなと思います。

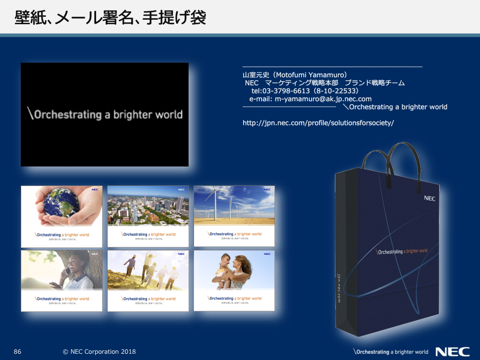

それ以外にも、社員一人ひとりの仕事に近しいところで、パソコンの壁紙やメールの署名、手提げ袋もデザインしました。

他には、名刺も変えました。もともとは、ザ・トラディショナルカンパニーという雰囲気の名刺だったんですが、ブランドの発信につながるようなデザインにしました。表面にも敢えて薄く、タクトのモチーフを入れています。

これには、お客様に「これ何ですか?」と興味を持ってもらいたいという狙いがあるのです。お声がけいただければ自然と、裏面をお見せして、我々のブランドストーリーや会社が目指している方向性の話ができるという仕掛けです。

ただその時に、例えば、タクトのデザインであったり、ブランドステートメントであったり、きっかけとなる話ができないといけないので、話のネタになるトーク集も作って社内展開しています。お客様先で話題になることで、一人ひとりがブランドの発信をしてくれるきっかけにしようと考えたわけです。

また、非常に重要なツールだと捉えているのが、パワーポイントのテンプレートです。社内・社外向けに、日々多くの社員が何らかのドキュメントを作っているわけです。その際に、色やフォントを正しく使うということで、会社のイメージが統一されて、総合力を高めることにつながっていきます。長い時間をかけて様々なシーンで使われるものなので、ブランドの表現を埋め込んでいくという意味では重要な役割を果たしていると思います。

また、パワーポイントのカラーパレットはオリジナルのものを用意しています。カラーパレットをインストールした端末を社員に配布するという動きを、情報システム部門が率先してくれたことは、嬉しい出来事でした。

他にも、ドキュメントを作る際の素材となるクリップアートも指定することで、全ての資料にブランドイメージが行き届くだけでなく、資料作成の効率化にも役立っています。

グループ内への浸透という観点では、トップメッセージの配信や英語版でのポスター作成・創立記念日イベントなども行っています。ただイベント事は、全社員が同じ温度感で盛り上がれているわけではありません。本社や一部の部署で高まる熱気を、どのように全社や海外の現地法人の社員に広げていくのか。これは、これから取り組んでいく課題です。

ブランド浸透のためには、ストーリーで語れるコミュニケーション力が必要

加藤:ブランドを浸透させる取り組みとして、「ストーリーテリングの講座」を始めたというのも、ユニークですよね。

山室氏:そうですね。ルールを作って、統一された世界観で資料が作れるようになったとしても、相手に届くプレゼンテーションができなければ意味がないと考えたところからスタートしました。NECグループの人たちは、真面目さも手伝って、技術面の話ばかりしがちなのです。技術がわかる人にだけ通じる話になってしまっていて、良い取り組みをしているのにもったいない。相手に伝え・相手を動かす、コミュニケーションの本質を考え直そうと取り組んでいます。

また、今後の取り組みとしては、人事との連携を強化していこうと思っています。人材づくりとブランドを関連付けた、評価への落とし込みや、マーケティングやブランドチームも採用活動に入り込んで、一緒にコンテンツやツールを作ることに着手しました。

ブランド浸透は、社内・社外ともに非常にパワーがかかります。ただ、NECのロゴを目にされた方に、「良い会社だよね」「すごい会社だよね」と思ってもらいたい。業績面はこれから伸ばしていかなければいけませんが、業績面での実績も揃ってくれば、世の中の皆さんから尊敬され信頼される会社になっていけると考えています。

そういう会社になれれば当然、社員への期待も高まり、より挑戦しがいのある仕事に携われるチャンスが増えるはずです。また、自分が活き活きと働くことで、ご家族の皆さんも喜んでくれる。そういったところまで視野に入れて、これからもブランドの浸透活動を続けていきたい。ブランドの確立に即効薬はないので、やり続けるしかないので、何よりも社員を大切に、ブランドを高めることで社員をハッピーにできると信じてやっていこうと思います。

*この記事のサービスについて詳しく知りたい方はこちら>>ブランドコンサルティング